シミュレーションベースの耐震補強とは

▼

地震時の建物挙動評価〜シミュレーションにより被害を把握〜

──

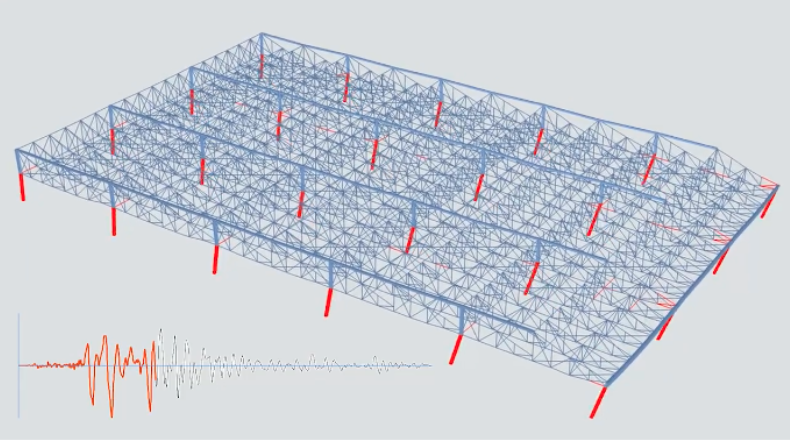

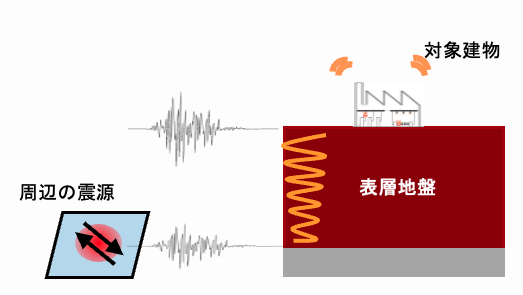

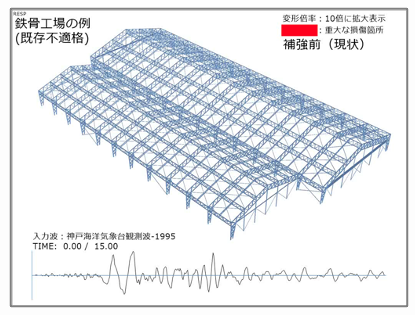

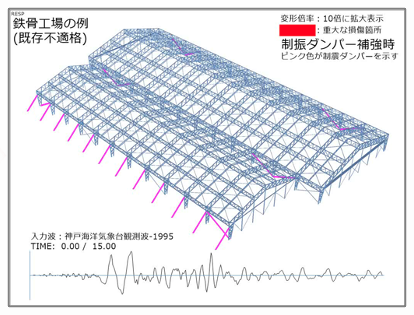

建物の躯体形状をできるだけ忠実にモデル化し、想定する地震波に対してどの程度の損傷となるかをシミュレーションします(動的解析)。

従来手法(静的解析)では、最初に一か所でも脆性破壊※が生じた瞬間に建物崩壊(=限界状態)と解釈していたのに対し、私たちのとる手法では、脆性破壊が生じた後も壊れながらどう挙動するかまで分かるので、建物全体の挙動や耐震性の実力を詳細に評価できます。

これにより、建物全体がどの程度損傷するか?どこがどのように損傷するか?を把握することができます。

また、地震による建物の揺れ方や損傷状況をアニメーションで表現することができるため、社内説明や合意形成の場でご活用いただけます。

※脆性破壊:部材がパキッと割れるように壊れること。

状況に応じた補強方法のご提案〜在来工法にこだわらない〜

──

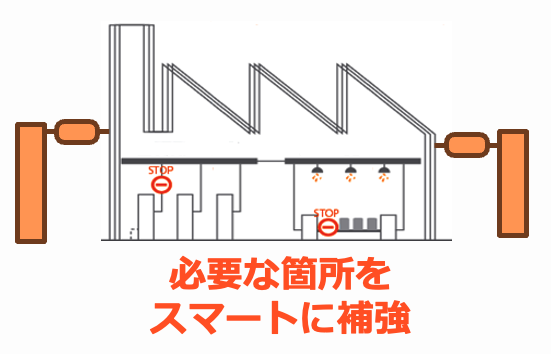

建物全体をシミュレーションし、建物内部の補強箇所を最低限に抑えながら、建物外側からの制震補強を組み合わせることで現実的な補強をご提案しています。

耐震補強としてIs値※を確保することには大きな意義がありますが、それが耐震対策の全てではありません。シミュレーションを活用することで、建物構造や立地条件に応じた他の補強方法を選択肢とすることができます。

※Is値:Seismic Index of Structure(構造耐震指標)

例えばIs値を確保するための一般的な補強工事として、柱間にブレースを設置するような場合、工場の稼働停止期間が長くなるうえ予算も大幅にかかってしまったり、レイアウト変更に対応できなくなってしまったりします。

私たちは、それを避けたいとお考えのお客様のために、柔軟な補強方法をご提案してきました。私たちが考えるゴールは、コストや使い勝手といった様々な制約条件の中で、地震時に許容できる損傷以下に抑えるための補強を実現することです。

従来手法との耐震補強の比較

──

従来手法:静的解析

- 耐震診断により算出する指標(Is値)を、0.6以上とすることを目指す

- ブレースや方杖などによる耐震補強

(耐震改修促進法 [1995年制定] に則る)

ご提案:動的解析

- 現実的な地震リスク評価とシミュレーション

- オイルダンパーなどを組み合わせた制震補強

(耐震改修促進法の改正 [2017年] で耐震補強工法マニュアルに明記)

実施手順

▼

基本的な流れ

──

STEP

初期検討

- 現地調査で建物状況、制約条件を確認

- 想定地震のご提案と決定

- 動的解析による補強検討に適した建物であるかの検討

- 大まかな補強方針案、補強後の耐震性能の目安のご提示

STEP

基本検討

- より詳細なシミュレーションを実施し、建物の耐震性を精査

- 動的解析による必要補強量の算定

- 施工方法、おおまかな工事計画の例示

STEP

実施設計

- 補強位置、補強方法の確定

- 補強ディテールの検討

- 補強図面作成

- お客様と施工会社様にて実施いただく下記対応のご支援

- 施工方法、工事計画の見直し支援

- 施工費算定

STEP

設計監理

施工会社の選定はお客様にて実施いただいております。弊社は、お客様が選定された施工会社に対し設計内容が実現されているかの監理を行います。

お見積もりは無料です

▼

まずはお客様のご状況をお伺いさせていただいたあと、進め方と費用、期間をお見積もりさせていただきます。

──

より正確なお見積もりを作成にあたっては、設計図、構造計算書、構造図、地盤調査報告書をご提示いただく場合がございます。詳細はご面談時にお伝えいたします。

お気軽にご相談ください。

──

工場の地震対策が思うように進まずお困りではありませんか?

耐震対策の専門チームが、問題整理と解決策をご提案します